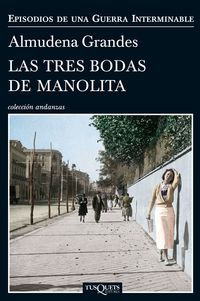

Almudena Grandes: “La mayoría de la gente no tiene mucha idea de la crueldad que soportaron sus abuelos en la posguerra”

Tras Inés y la alegría y El lector de Julio Verne, Almudena Grandes (Madrid, 1960) publica Las tres bodas de Manolita (Tusquets), nueva entrega de la serie Episodios de una Guerra Interminable. La novela entrelaza las historias de varios personajes que intentan sobrevivir en un Madrid devastado, en medio de la represión y el hambre que marcaron los primeros años tras la Guerra Civil del 36.

Tras Inés y la alegría y El lector de Julio Verne, Almudena Grandes (Madrid, 1960) publica Las tres bodas de Manolita (Tusquets), nueva entrega de la serie Episodios de una Guerra Interminable. La novela entrelaza las historias de varios personajes que intentan sobrevivir en un Madrid devastado, en medio de la represión y el hambre que marcaron los primeros años tras la Guerra Civil del 36.

La trama de Las tres bodas de Manolita gira en torno a la figura de un delator. Al final del libro desvela su identidad, pero ¿hasta dónde llegan las coincidencias con la realidad?

El Orejas es un personaje de ficción fabricado con los poco que ha llegado a conocerse de la biografía de un célebre policía y torturador franquista. Al igual que mi personaje de ficción, el auténtico militó en la JSU, cambió de bando tras la victoria de Franco, actuó como confidente, ingresó después en la Brigada Político Social, intentó infiltrarse en la estructura de PCE en el exilio, lo consiguió después en el interior… Y a lo largo de este tortuoso trayecto ocultó celosamente su pasado y su vida privada. En este último aspecto, he inventado a un personaje. Sin embargo, la carrera profesional de ambos, desde 1939 hasta la Transición, coincide en la realidad y en la ficción.

¿Cree que estas duras historias de la posguerra sorprenderán a los lectores jóvenes?

La historia de la posguerra es aún menos conocida que la de la guerra. El miedo, la miseria, la censura y una represión feroz, se aliaron para ocultar a los españoles de entonces lo que estaba pasando. La mayoría no tiene mucha idea de la crueldad que tuvieron que soportar sus abuelos. Por eso creo que los lectores más jóvenes se quedarán pasmados, más que sorprendidos, con la violencia de algunas historias que se cuentan en este libro.

Una parte del libro transcurre en Bilbao, en un colegio de la calle Zabalbide, donde se explotaba brutalmente a las hijas de los rojos. ¿Cómo supo de este lugar?

Me la contó en persona una de aquellas niñas, que con más de ochenta años, tiene aún las manos deformadas por haber lavado tanto con sosa. Se llama Isabel Perales, igual que su personaje en la novela, y esta parte del libro es el fruto casi literal de sus recuerdos. Pero Zabalbide no era un caso aislado. A partir de 1940, muchos hijos de presos fueron internados en colegios religiosos donde, bajo el pretexto de ayudar a sus familias, se adoctrinaba a los más pequeños y se explotaba de diversas maneras a los mayores. Era un buen negocio, porque el Ministerio de Justicia pagaba una cantidad de dinero para la manutención de los niños que no solía invertirse en alimentarles.

Otro pasaje nos lleva al Escorial, donde describe la vida de los presos-esclavos. Otra cara del franquismo de la que tampoco se ha hablado mucho…

El Patronato de Redención de Penas, que permitía acortar las condenas de los presos políticos, ha sobrevivido como una especie de obra de caridad y monumento a la reconciliación del régimen franquista, cuando en realidad no fue más que otro buen negocio. El trabajo que dio a muchos presos la posibilidad de salir antes de prisión, le ahorró al estado franquista el dineral que suponía mantener, incluso en condiciones de simple supervivencia, a los centenares de miles de presos que abarrotaban las cárceles, y le dio la oportunidad de “premiar” a ciertos empresarios afines, que se hicieron millonarios mientras España se moría de hambre, gracias a las ventajas de una mano de obra esclava. Así se labraron grandes fortunas y se compraron lealtades inquebrantables. No es extraño que se hable tan poco de este tema.

Cuenta usted que esta novela la inspiró una carta de amor real.

Sí. En 2003, más de sesenta años después de que fusilaran a su marido, Eugenio Mesón, Juana Doña publicó un libro, titulado Querido Eugenio, que es, en efecto, una carta de amor, y el testimonio más conmovedor que he leído sobre la experiencia de la posguerra. Allí encontré la historia de las “bodas” de Porlier, un buen negocio más que hizo rico al capellán de una cárcel abarrotada por el procedimiento de organizar vis a vis clandestinos. Por 200 pesetas, un kilo de pasteles y un cartón de tabaco, se podía comprar una hora de intimidad con los presos en un cuartucho miserable. De ahí proviene esta novela, junto con muchos otros detalles sobre la vida cotidiana dentro y fuera de la cárcel.

¿Cómo afronta el proceso de documentación que conlleva la escritura de la serie ‘Episodios de una Guerra Interminable’?

Todas las historias que me han inspirado estos libros me “encontraron”, porque yo no iba persiguiéndolas, cuando me enganché a la historia reciente de España, justo antes de escribir El corazón helado. A partir de ahí, seguí buscando datos sobre ellas por pura curiosidad. Después, empecé a documentar más exhaustivamente cada libro, pero en general, antes de escribir cada uno, ya sabía lo suficiente como para empezar una novela.

Noticias Relacionadas

- ← “San Sebastian en la Primera Guerra Mundial” – Javier Sada

- Iban Zaldua: “Nire zalantzen katalogoa da gehiago, ziurtasunena baino” →