Begoña Pro reivindica a las mujeres de la Edad Media en La dama blanca de Champaña

La fascinación que la escritora Begoña Pro Uriarte sentía por la infanta Blanca de Navarra, una mujer de gran coraje que tuvo que luchar en unas circunstancias especialmente difíciles, es el germen de esta novela histórica de aventuras, con el reino de Navarra de fondo.

¿A quién hace referencia La dama blanca de Champaña?

A Blanca de Navarra, una de las hijas menores del rey Sancho VI el Sabio y de Sancha de Castilla. En 1199 se casó con Teobaldo III de Champaña en un matrimonio concertado por Leonor de Aquitania, abuela del conde champañés y madre de Ricardo Corazón de León, casado precisamente con Berenguela, hermana de nuestra protagonista. La infanta navarra se convirtió en la condesa palatina de Champaña y Brie, uno de los condados más ricos de Europa, gracias a los beneficios que obtenía de sus famosas ferias.

La novela tiene dos escenarios principales, Navarra y Champaña. ¿Cómo consigues unir literariamente dos puntos tan lejanos geográficamente?

El nexo de unión son los personajes de Andrea García de Pallars y Juan Pérez de Arróniz. En Navarra se acaba de conocer la noticia de que el hijo bastardo de Sancho VII el Fuerte, Guillermo, a quien el rey había designado como su sucesor, se ha desnaturalizado del reino y se ha convertido en un mercenario al servicio de Aragón. Este hecho va a precipitar la partida de Juan Pérez de Arróniz hacia el condado champañés. Su misión será espiar a Teobaldo IV de Champaña, hijo de Blanca y sobrino de Sancho VII, para saber si es digno de que los nobles le ofrezcan la corona del reino cuando su tío fallezca. En Champaña se encontrará con Andrea, dama de Blanca. Ambos se convierten en el eje que une ambos territorios, como antesala de lo que más tarde significará Teobaldo I.

Eduardo Rodrigálvarez (Bilbao, 1955) no es ni mucho menos un recién llegado a la literatura, prueba de ello es que ya en los setenta formó parte del movimiento Poetas por su pueblo. No obstante, ha desarrollado su carrera sobre todo en el ámbito del periodismo, donde han sido especialmente celebrados sus artículos y libros sobre el Athletic. Ahora, sin embargo, sorprende (¡vaya que si sorprende!) con su primera novela, Cuando vengan los míos, un thriller político rebosante de humor negro.

Bilbao, 1960. Una cuadrilla de txikiteros chirene fantasea, mientras juega al mus, con la idea de atentar contra Franco en la basílica de Begoña. Sus conversaciones entre envidos y órdagos llegan a oídos de un grupo anarquista, que un día coloca sobre el tapete la bomba que podría trocar la fantasía en realidad. Poco después, uno de los miembros de la cuadrilla, precisamente el elegido para hacer estallar el artefacto, muere en atentado. El comisario pone al frente del caso al más novato de los inspectores a su cargo, recién llegado de Medina de Rioseco. Este es el punto de partida de la novela.

A partir de ahí, ¿qué se va a encontrar el lector en Cuando vengan los míos?

Me gustaría que fuese encontrando sorpresas, giros, humanidad, maldad, melancolía… en una Bizkaia de comienzos de los sesenta, en pleno franquismo, contra el que el único antídoto parecía ser el alcohol.

En el libro Educar en lenguaje positivo Luis Castellanos describe la experiencia de llevar a la práctica en un instituto madrileño las ideas que ya avanzó en “La ciencia del lenguaje positivo”. Un proyecto de mejorar las vidas de alumnos, profesorado, padres y madres a través de la toma de conciencia del lenguaje que empleamos.

En el libro Educar en lenguaje positivo Luis Castellanos describe la experiencia de llevar a la práctica en un instituto madrileño las ideas que ya avanzó en “La ciencia del lenguaje positivo”. Un proyecto de mejorar las vidas de alumnos, profesorado, padres y madres a través de la toma de conciencia del lenguaje que empleamos.

Empecemos por el principio. ¿A qué llama usted lenguaje positivo?

A la “vida” de las palabras, latido a latido, que guían nuestros comportamientos, a los gestos que diseñan nuestras relaciones y crean una buena historia de vida con un protagonista digno. A la fuerza de las palabras que configuran una buena vida.

Nos esculpimos día a día, las palabras crean la forma en que vemos el mundo. La forma de respirar la vida. Y, lo que es más importante, nuestro habla interior crea nuestras posibilidades, el futuro que queremos tener y, sobre todo, la persona que queremos ser en ese futuro. Las palabras nos dicen cómo somos y cómo queremos ser. Nuestro lenguaje nos dice entorno a qué gira nuestra vida, nuestros intereses, ilusiones, esperanzas… Las palabras abren o cierran horizontes. Este es el poder del lenguaje positivo: ver el lado favorable de la vida con valentía para actuar. (Irakurri +)

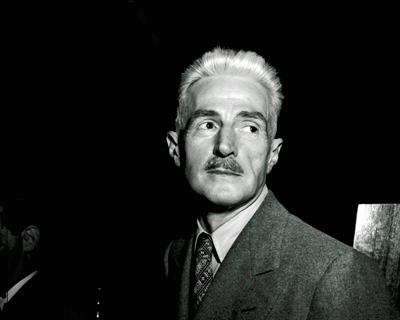

Cuando se habla de novela negra, que parece estar nuevamente de moda en estos días, es inevitable pensar en Dashiell Hammett, uno de sus creadores en la década de los 30 del siglo pasado. Autor de tan sólo cinco novelas y poco más de sesenta relatos Hammett inició, prácticamente sin pretenderlo, un género que a lo largo de casi un siglo ha demostrado su vitalidad adaptándose a las diferentes épocas y sociedades por las que ha transitado. Quizás porque se trata de un género que habla, al igual que la literatura en general, de todo aquello que mueve a los seres humanos, sus pasiones, su codicia, sus ansias de poder, de sexo, de dinero, sólo que llevadas al extremo de que alguien cree que merece la pena matar, o arriesgarse a morir, para conseguirlas.

Cuando se habla de novela negra, que parece estar nuevamente de moda en estos días, es inevitable pensar en Dashiell Hammett, uno de sus creadores en la década de los 30 del siglo pasado. Autor de tan sólo cinco novelas y poco más de sesenta relatos Hammett inició, prácticamente sin pretenderlo, un género que a lo largo de casi un siglo ha demostrado su vitalidad adaptándose a las diferentes épocas y sociedades por las que ha transitado. Quizás porque se trata de un género que habla, al igual que la literatura en general, de todo aquello que mueve a los seres humanos, sus pasiones, su codicia, sus ansias de poder, de sexo, de dinero, sólo que llevadas al extremo de que alguien cree que merece la pena matar, o arriesgarse a morir, para conseguirlas.

Hammett lo sabía perfectamente, de ahí la maestría y contundencia de sus novelas y relatos. Y no porque fuera un diletante de las letras, sino porque había transitado por aquellos aspectos más sórdidos de la sociedad que se atrevió a describir. Y es que aunque sus detectives fueran personajes de ficción, unos sólidos y bien construidos personajes de ficción, él lo fue en la realidad, en la que trabajó para la más famosa agencia de detectives norteamericana, la Pinkerton. Y no sólo combatiendo a endurecidos criminales sino, sobre todo, persiguiendo a sindicalistas y rompiendo huelgas. De ahí en gran parte su hastío profesional y su decisión de plasmar literariamente lo que había vivido. (Irakurri +)

Sua edizioak me dijo hace más de un año la idea de hacer un libro sobre el Himalaya para conmemorar la muerte del alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, que se quedó para siempre en las heladas laderas de la cara sur del Annapurna, expirando el 23 de mayo de 2008 por un edema que no pudo superar. En aquella ocasión se montó un dispositivo de rescate sin precedentes al que se sumaron alpinistas de muchas partes del mundo que hicieron lo imposible por llevar medicinas y oxígeno a donde se encontraba Iñaki. La ayuda finalmente no llegó. Los esfuerzos ímprobos de los amigos alpinistas que querían salvar la vida de Iñaki no dieron el resultado que todos hubiéramos querido. (Irakurri +)

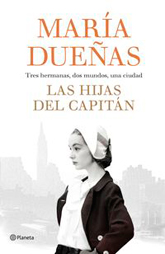

La escritora María Dueñas ha centrado su nueva novela en la colonia española del Nueva York de los años 30. Las hijas del Capitán bucea en el fenómeno de la emigración, el desarraigo y la lucha por salir adelante en la capital del mundo.

La escritora María Dueñas ha centrado su nueva novela en la colonia española del Nueva York de los años 30. Las hijas del Capitán bucea en el fenómeno de la emigración, el desarraigo y la lucha por salir adelante en la capital del mundo.

En Las hijas del Capitán viajamos hasta el Nueva York de los años treinta, ¿qué te llevó a elegir esta época y esta ciudad para tu nuevo libro?

El arranque fue descubrir que allí existió una interesante colonia de inmigrantes españoles en las primeras décadas del XX. Sin llegar a ser tan numerosos como otras nacionalidades –italianos, alemanes, rusos o irlandeses, por ejemplo—, con su esfuerzo y su tesón también contribuyeron a hacer crecer la ciudad y el país. Se agruparon en barrios concretos, abrieron abundantes negocios, establecieron asociaciones… Vivieron a caballo entre dos mundos, esforzándose por asimilarse al nuevo sin dejar jamás de sentir una nostalgia terrible por lo que dejaron atrás. (Irakurri +)