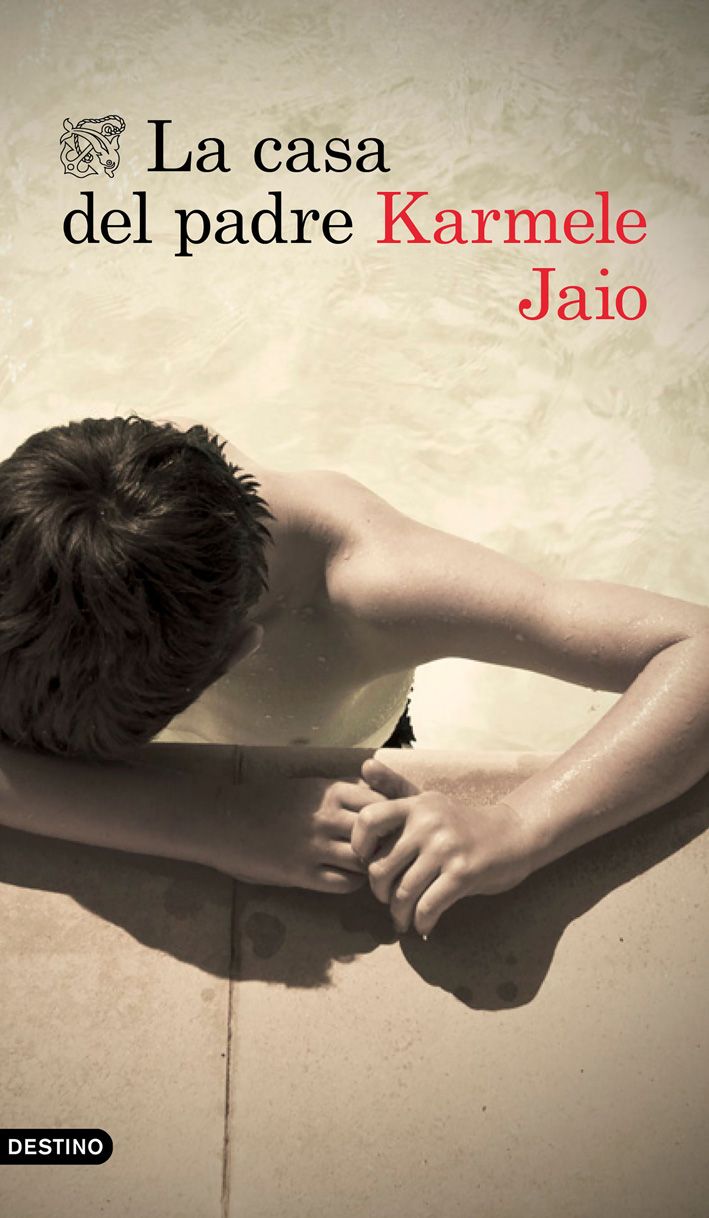

El primer fragmento del libro “La casa del padre” de Karmele Jaio

Allá arriba, en la cima Disparos en el monte. Vuelves a escucharlos desde allá arriba, en la cima. Pero sabes que no provienen de los montes aledaños, sino de tu interior. Tu cuerpo es un arbusto. Cuántos cartuchos de escopeta quedan atrapados dentro de los arbustos, como un pequeño corazón que, a pesar de oxidarse con el tiempo, sigue latiendo, latiendo, latiendo…

Allá arriba, en la cima Disparos en el monte. Vuelves a escucharlos desde allá arriba, en la cima. Pero sabes que no provienen de los montes aledaños, sino de tu interior. Tu cuerpo es un arbusto. Cuántos cartuchos de escopeta quedan atrapados dentro de los arbustos, como un pequeño corazón que, a pesar de oxidarse con el tiempo, sigue latiendo, latiendo, latiendo…

Disparos en el monte. Has vuelto a escucharlos desde allí arriba, en la cima. Y ves los cartuchos como si los tuvieses en las manos. Marca Trust, fabricados en Eibar. La mirada de tu padre comprobando si has aprendido a introducirlos bien en la escopeta. Rojos, verdes, con la base de color oro, cargados de perdigones.

Cuando impactan en la carne, los perdigones se expanden velozmente, como espermatozoides malignos.

Los malditos cartuchos se meten en los arbustos y no hay manera de sacarlos. Tampoco nadie se empeña en hacerlo. A fin de cuentas, solo son cartuchos usados. Nadie piensa en que siguen latiendo, y disparando, pum, pum, allá dentro, aunque estén oxidados, aunque sean viejos.

Has llegado a la cima del monte con la respiración entrecortada, tras salir corriendo de tu estudio, dejando el ordenador encendido, quizá también la luz de la entrada. Has salido sin saber muy bien a dónde, con la urgencia de quien bucea hacia la superficie porque se está quedando sin aire. La angustia te ha empujado más que el viento, que hoy sopla fuerte del sur. La angustia que has vuelto a sentir delante de la pantalla de tu ordenador al recordar la pesadilla de esta noche con la noticia sobre esa chica que ha aparecido en el monte.

La noticia sobre esa chica a la que violaron y dejaron abandonada en el monte. La encontraron unos cazadores, demasiado tarde. Se te ha revuelto el estómago, no puedes quitártela de la cabeza,

como cuando ocurrió lo de Pamplona, y era lo que te faltaba. La gota que ha colmado el vaso. Qué frase más usada, un lugar común de nuevo. Ahora sí que te es imposible escribir. Está todo revuelto en tu cabeza. Algún día encontrarán por fin algo ahí, un tumor maligno que te impide pensar. Que te impide escribir.

La noticia sobre esa chica a la que violaron y dejaron abandonada en el monte. No sabes si te ha impactado más por el miedo que sientes por tus hijas —acrecentado después de que Eider pasara en Pamplona la misma noche en la que un grupo de hombres violó a aquella chica— o por el escenario de la tragedia. El monte, el bosque, un paisaje que aún araña tu piel como las zarzas, un escenario con el que has tenido pesadillas desde joven.

Y ahora ahí, en la cima de Olarizu, tras cuarenta minutos a paso rápido desde tu casa, te preguntas por qué tus pies te han llevado justamente al monte.

Por qué la angustia te ha llevado precisamente allí.

Al epicentro de tus miedos.

Miras a la ciudad desde arriba, mientras se te mueve sobre la frente el fino pelo que te queda. En la cima has podido por fin coger aire profundamente.

Y te has tranquilizado un poco. Estar arriba siempre da tranquilidad.

No subías allí desde que eras un chaval. Tu padre te llevó alguna vez nada más llegar a vivir a Vitoria, igual que te llevaba a Kalamua o a Ixua cuando vivíais en Eibar, pero aquí sin escopeta. Y, sin embargo, el paraje te ha traído a la mente el sonido de los disparos. Pum, pum. Disparos en el monte. Y los ladridos de los perros. No hay combinación de sonidos más aterradora para ti.

Miras a la ciudad que te acogió con quince años.

Una ciudad que ha crecido contigo, se ha expandido como una gota de tinta en el papel, perdiendo intensidad a medida que se ensancha, que se esparce. Te ha costado unos segundos encontrar el tejado de la casa de tus padres. La referencia de la iglesia de San Pedro te ha ayudado. Siguen viviendo allí desde que llegaron de Eibar, como los vecinos del portal, todos llegaron de fuera: de Zamora, de Cáceres… Y, en muchos casos, volvían a su pueblo en verano. Recuerdas los veranos de pisos vacíos, de persianas bajadas, de escalera sin vecinos. La frescura del portal comparada con el calor desértico de la calle. Descansillos fríos y patios ardientes. Ese intenso contraste de agosto.

Tu madre estará a estas horas fregando el suelo de la cocina, como lo ha hecho durante los últimos cincuenta años, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en zigzag, una y otra vez, como queriendo borrar las pruebas de un asesinato. Tu madre, siempre borrando pruebas, silenciando voces, apagando fuegos. Seguro que ha dejado abierta la puerta del balcón para que el suelo se seque antes y se vaya el olor a comida. Filete frito y lejía, esa mezcla de olores de después de comer también viajó con vosotros de Eibar a Vitoria. Las casas no son lugares físicos, son atmósferas que nos acompañan de un hogar a otro. Desde que tu padre empezó a perder la cabeza, Nancy los ayuda algunas horas, pero seguro que tu madre no le deja fregar. Nadie friega como ella. Fregar es su territorio.

Un poco más a la derecha está la torre de San Miguel.

Viviste durante años cerca de allí, en el Casco Viejo, junto con Jasone y las niñas. Pero entre tanta apretura de casas, te ha sido imposible encontrar la que fue tuya. Como te es imposible ver hoy a tus hijas allá abajo. Salieron ya de ese decorado, salieron del nido. Ya no necesitan tu protección. Aparecen y desaparecen de tu vista como esas bandadas de pájaros que muchas tardes observas desde la ventana de tu estudio haciendo dibujos en el cielo y deshaciéndolos inmediatamente después.

Tu casa actual, en la que vivís ahora solos Jasone y tú, a pesar de que guardéis dos habitaciones para las llegadas y salidas de vuestras hijas, es fácil de localizar.

Está situada en una de las zonas residenciales del sur de la ciudad, donde los edificios están más alejados el uno del otro. Incluso puedes ver la terraza a la que da tu estudio. La ventana desde la que miras en los últimos años el mundo. Al otro lado de esa ventana está tu ordenador, tu taza de café reseco sobre el escritorio, tus miedos, tus pósits, tus clips, tus zapatillas junto a la silla, tus pesadillas, tus libros, tu cuaderno de apuntes, tu mundo. Allí está tu novela, la que intentas escribir desde hace dos años. Allí está tu secreto. Una novela que no avanza, una sequía de ideas, un bloqueo de escritor de los de libro. Nunca mejor dicho. Otro lugar común.

Como cada frase que escribes. En los últimos dos años tus palabras solo han creado decorados de cartón piedra. Pero cómo hacer creíble un decorado al que no te has querido acercar nunca en la vida real.

Te has arrepentido mil veces de haber decidido reflejar en tu novela el afilado ambiente político de la Euskadi de los ochenta. En mala hora decidiste darle protagonismo al conflicto político en tu obra. Si no hubiese sido por aquella crítica de Vidarte a tu último libro, quizá no se te hubiese ocurrido meterte en semejante lío. Y si no hubiese llegado la oferta para publicar la traducción de tu próximo trabajo al español, quizá tampoco te hubieses embarcado en una historia de la época del Si vis pacem, para bellum que cantaba tu hermana. Pensaste que a la editorial madrileña

iba a gustarle mucho más si le añadías ese ingrediente genuino, el conflicto vasco visto desde dentro, pero te has arrepentido mil veces. En estos dos años has puesto en duda cada línea que has escrito, no te llegas a creer lo que escribes porque realmente no viviste aquellos años como tu hermana, a la que llegaron a detener, o como Jauregi o muchos otros; tú siempre huiste del compromiso político, del activismo, huiste de cualquier signo de dolor o riesgo y viviste al margen del conflicto. Cómo escribir ahora sobre ello, si no encuentras pedazos de verdad ni en tus manos ni en tu memoria.

Divisas la ventana de tu estudio desde las alturas y te parece tan pequeño… Quizá sea eso. Quizá sea esa la razón de la sequía de los últimos años. Ves la realidad desde demasiado lejos. No se puede ver nada encerrado ahí, tan lejos del mundo. Va a tener razón finalmente Vidarte. En la crítica a tu último libro escribió que tus personajes parecían extraterrestres, que tu novela no recogía ni una sola referencia del mundo en el que viven, del contexto social, político…

Que no sacabas a tus personajes a la calle, que los mantenías encerrados debatiendo entre cuatro paredes. Pero que incluso en eso te quedabas a medias, porque los mirabas desde lejos, como con miedo a entrar en su interior y en sus pesadillas. En tu novela no había compromiso ni con el entorno ni con el interior de tus personajes. Y sin compromiso con la verdad, no hay arte. Eso escribió Vidarte, entre otras lindezas, sobre tu última novela. Y en estos dos años no has podido quitarte de encima la imagen del crítico sobrevolando tu estudio día y noche y llamándote extraterrestre. Eres un extraterrestre, Alberdi.

Quizá sea ese el problema. En esta nueva novela lo has intentado, pero no es fácil acercarse al mundo real; cuando te acercas demasiado, te asustas, como te ha ocurrido con el caso de esa chica, y vuelves a refugiarte en tu estudio. No es fácil acercarse a lo que pasa en el mundo, a sus gentes, sin salir de un estudio desde el que solo ves tus pesadillas, además de los geranios que Jasone tiene últimamente olvidados en la terraza.

Ves sequía. Ves oscuridad.

Quizá sea esa oscuridad la que al fin te ha empujado al monte. Precisamente al monte. Quizá sea esa oscuridad la que al fin te ha empujado a la luz.

Descarga el primer fragmento del libro La casa del padre de Karmele Jaio (.pdf)

Erlazionatutako Albisteak

- ← Xabier Etxeberriaren “Txoria nintzela” lanaren lehen kapitulua

- La elección literaria de Ascensión Badiola →